- شروط الحصول على سيارة المعاقين وخطوات الاستعلام عن الكشف الطبي

- بابي ثياو يشكر الجماهير السنغالية بعد قرار إيقافه وتغريمه مالياً

- نجم برشلونة: أتمني مواجهة البرازيل فى نهائي كأس العالم 2026

- شوبير معلقا على عقوبات الأهلي: الأمور هتزداد صعوبة مع إمام عاشور

- سالم الدوسري يُنقذ الهلال من كمين القادسية فى الدوري السعودي

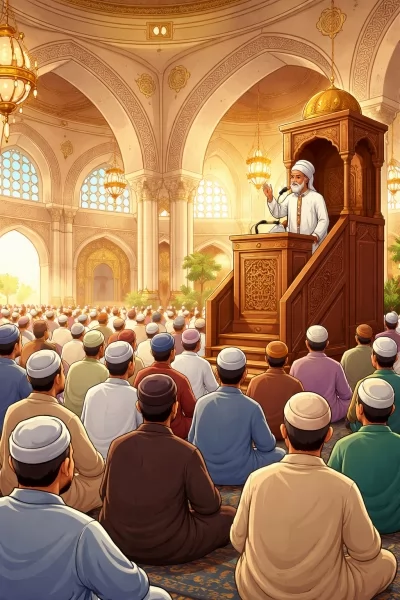

هل هناك ما يُسمى بصلاة الخوف وماهى هيئتها

ثبت في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، مؤكدين أنها لم تُنسخ باتفاق المذاهب الأربعة، وأنها مشروعة في جميع الأوقات إلا إذا دلّ دليل على تخصيصها بزمان أو حال معين.

واستدل العلماء على مشروعيتها بقول الله تعالى:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: 102].

كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

«صلّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلّى بهم ركعة، ثم سلّم، ثم قضى هؤلاء ركعة، وهؤلاء ركعة».

هيئة صلاة الخوف في القتال

الحالة الأولى:

إذا كان العدو في غير جهة القبلة، تصلي طائفة مع الإمام بينما تقف الأخرى في وجه العدو، ثم تتبادل الطائفتان الدور.

الحالة الثانية:

إذا كان العدو في جهة القبلة، يصطف المسلمون صفين؛ فيكبر الإمام ويكبرون جميعًا، ثم يركعون ويسجد الصف الأول فقط، ويبقى الصف الثاني في مواجهة العدو. وعندما يقوم الإمام، يسجد الصف الثاني، ويتبادلون المواضع في الركعة الثانية، كما ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه.

الحالة الثالثة:

إذا اشتد القتال والتحم الصفان، صلّوا رجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، لقوله تعالى:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239].

وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: «مستقبلي القبلة وغير مستقبليها»، رواه البخاري.

اترك تعليق