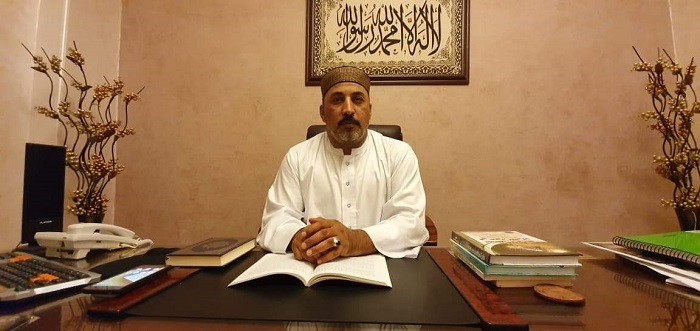

صور من صبر الأنبياء للدكتور أيمن كامل - خطيب مسجد المدينة المنورة بالعبور

(1) نوح عليه السلام:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: 14].

قال الإمام ابن جرير الطبري: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يحزننك يا محمد ما تلقى من هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم فأطلت إملاءهم، فإن مصير أمرهم إلى البوار، ومصير أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم، والنجاة مما يحل بهم من العقاب، كفعلنا ذلك بنوح؛ إذ أرسلناه إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى التوحيد، وفراق الآلهة والأوثان، فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من الإقبال إليه، وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فرارًا" (تفسير الطبري، جـ18، صـ370).

(2) الخليل إبراهيم عليه السلام:

قال تعالى عن حكاية نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات: 99 - 107].

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: "قوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾؛ يعني: أولادًا مطيعين عوضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم.

قوله: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بُشِّر به إبراهيم عليه السلام.

قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾؛ أي: كبر وترعرع، وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه.

قوله: ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ وإنما أعلم إبراهيم ابنه بذلك؛ ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه.

قوله: ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾؛ أي: امض لما أمرك الله من ذبحي.

قوله: ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾؛ أي: سأصبر، وأحتسب ذلك عند الله عز وجل.

قوله: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾؛ أي: استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمر الله، وإسماعيل امتثل طاعة الله وأبيه.

قوله: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾؛ أي: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه؛ ليكون أهون عليه.

قوله: ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴾؛ أي: قد حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح.

قوله: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾؛ أي: هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا.

قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴾؛ أي: الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر إبراهيم بذبح ولده، فسارع إلى ذلك مستسلمًا لأمر الله، منقادًا لطاعته.

قوله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾؛ أي: بكبش أبيض أعين أقرن"؛ (تفسير ابن كثير، جـ7، صـ 31:27).

(3) الصديق يوسف عليه السلام:

قال جل شأنه حكاية عن نبيه يوسف عليه السلام: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: 23، 24].

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضًا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة، فإنه كان شابًّا، وداعية الشباب إليها قوية، وعزبًا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبًا، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه مَنْ بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكًا، والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحر، والمرأة جميلة، وذات منصب، وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعَّدته إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارًا، وإيثارًا لما عند الله، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟! (مدارج السالكين؛ لابن القيم، جـ2، صـ 156).

اترك تعليق