- النشرة العقارية| جولة في أبرزالأخباراليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

- المستندات المطلوبة ورسوم التنازل للوحدات بعد قرارات الإسكان

- كل شيء عن أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 3-10-2025

- باسم مرسي يكشف اسباب خسارة الزمالك في مباراة القمة

- سيف الدرع ينضم لقائمة العظماء فى لليلة تتويج برشلونة ببطولة العالم

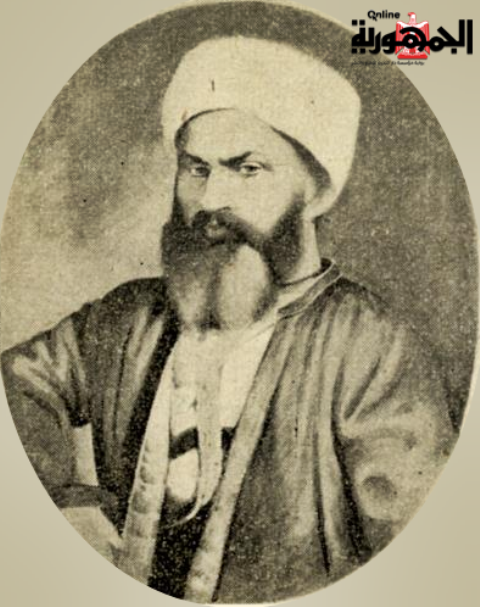

من أعلام النهضة الحديثة.. الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي اختاره معهد اللغات الشرقية ببطرسبورج كمدرس لغة عربية

بقلم: د. يسرا محمد سلامة

وبعدها ببضع سنوات اتجه المسئولون هناك وتحديدًا عام 1863م، إلى إنشاء شُعبة لتدريس تاريخ المشرق حتى تكون دراسة اللغات الشرقية تسير جنبًا إلى جنب مع دراسة تاريخ بلدانها، وأُسندت رئاسة هذا القسم إلى أستاذ يُدعى "جريجرياف"، الذي رأى أنّ الاستعانة بالأساتذة المشارقة أنفسهم، هي أفضل وسيلة لتعليم اللغات الشرقية، للراغبين من الطلبة الروس وغيرهم من الأوروبيين.

وفي أول العقد الخامس من القرن التاسع عشر، كان هناك أزهري مصري اسمه الشيخ محمد عيّاد الطنطاوي، يُعلم اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية بمدينة بطرسبورج، وأصبح له بمستشرقيّ عصره صلاتٍ وثيقة حتى تتلمذ على يديه نفرٌ منهم، فمن هو الشيخ المغامر، الذي ترك الأزهر والتدريس فيه، ورحل إلى بلاد كان مبلغ العلم فيها قليلا، وعاش فيها حياته إلى أنْ أدركته المنية هناك ودُفن في مقابر المسلمين بالمدينة.

ذكر الأستاذ توما ديبو المعلوف في مقالٍ له بعنوان "تاريخ علم المشرقيات العربية" أنّ اسمه الشيخ محمد عياض – ومن المؤكد أنّه قد ترجم الاسم عن حروفٍ لاتينية تُكتب هكذا Ayyad فجعل حرف الـ d يتحول إلى "ض"، وهو خطأ بالطبع – واسمه محمد بن سعد بن سليمان بن عياد المرحومي – نسبةً إلى محلة مرحوم من أعمال مديرية الغربية – وهي محل ميلاد والده أما هو فقد وُلد في قرية نجريج من أعمال مركز طنطا، لذا فأصبحت شهرته "الطنطاوي".

ليس هناك معلومات وثيقة عن نشأة الشيخ الجليل، وحياته الأولى، حتى أنّ أحمد تيمور باشا لاقى عناءً كبيرًا حينما ترجم له في مجلة "المجمع العربي بدمشق"، حتى أنه قد استقى معلومات مقاله من الشيخ عبدالمعطي السقا أحد علماء الأزهر "مجموعًا مما بلغه عنه واستخلصه من مؤلفاته".

يُعد الشيخ عياد الطنطاوي من أوائل علماء الأزهر الذين اتجهوا في التدريس وِجهة أدبية، بعد أنْ كان ذلك غير موجودً في الأزهر، ولقد حذا في ذلك المنحى حذو أستاذه الشيخ حسن العطار، الذي كانت لديه من النزعات الأدبية الشئ الكثير في ذلك العصر؛ فقد كان من البدعة وقتها انصراف علماء الأزهر إلى الشعر والأدب بدلاً من تركيزهم على مباحث الفقه والحديث، لكن الطنطاوي تجاهل كل ما سمعه، ومضى في طريقه يدرس لطلابه مقامات الحريري ويشرح لطلابه معانيها الغريبة؛ فقد أراد تعريفهم بمواطن الحُسن والقُبح فيها – إذن ليس من العجيب أن يذكرهم العالم تشارلز كريستوفر آدامز (1873 – 1955)، وأن يذكرهم في حديثه عن المحاولات لإصلاح مناهج الدراسة في الأزهر، في كتابه "الإسلام والحداثة في مصر – دراسة عن الحركات الإصلاحية للشيخ محمد عبده عام 1933م.

ولم يكن تأثير الشيخ العطار في تكوين نظرية التجديد في فكر الشيخ عياد الطنطاوي وحده فقط، بل ساهم اتصاله بالأوروبيين الموجودين في مصر في تنمية هذا الفكر أيضًا، عندما تعرف على رئيس الإرسالية البروتستنتينية لما اشتغل بمدرستها عام 1835م، ومن خلالها تواصل مع كلٍ من: المستشرق دكتور برّون Perron الفرنسي أستاذ الطبيعة والكيمياء بمدرسة الطب المصرية، الذي كان يُجيد اللغة العربية تحدثًا وكتابة، والدكتور فراهن Fraehn الذي كان والده أستاذًا لتاريخ المشرق بجامعة قازان الروسية، وجوستاف ڨيل G. Veil الذي درّس تاريخ المشرق في جامعة هيدلبرج، وله من الكتب تاريخ الخلفاء (يقع في ثلاث مجلدات)، وتاريخ العباسيين في مصر (يقع في مجلدين)، و فلنجانس فرنيل F. Fresnel الفرنسي، الذي له أبحاث في تاريخ بابل وقد ترجم "لامية العرب" لـ الشنفري إلى اللغة الفرنسية.

وبسبب صلاته تلك، حدث أنْ احتاج معهد اللغات الشرقية في بطرسبورج إلى مدرس لـ اللغة العربية، فوقع الاختيار على الشيخ محمد عياد الطنطاوي، وكلف المسئولون الروس الخواجة "بطرس بكتي" – كان الوكيل القنصلي للروسيا في مصر – ليقنع الشيخ بالسفر - يبدو أنه كان مُترددًا في بداية الأمر – ونجح بالفعل في إقناعه بالسفر .

لا توجد مادة أرشيفية تؤكد على السنة التي سافر فيها الشيخ الطنطاوي إلى الروسيا، لكن من المرجح أنه قد سافر عام 1840م؛ والدليل على ذلك كتابته لنسخةٍ من مخطوط "سقط الزند" لأبي العلاء المعري وهو في الحجر الصحي باستانبول، وذَكر في ختامها أنه نسخها في سنة 1256هـ / 1840م، ومن المؤكد أنه كان في الروسيا عام 1843م، حينما وُلد للقيصر إسكندر الثاني ولد أسماه نيقولا على اسم جده نيقولا الأول، فنظم الشيخ قصيدة يُهنئ بها هذا الميلاد حين قال:

أدعو الإله مُهنئًا ومُؤرخًا للروسيا رغد بطلع نقولة، وقد نُشرت هذه القصيدة في كتاب للشيخ اسمه "أحسن النُخب في معرفة لسان العرب"، وهو كتاب يدور حول ألفاظ وجُمل وأمثال، وحكايات، ورسائل تبادلها بينه وبين أصدقائه في مصر، وأُرخت بعض هذه الرسائل بتاريخ 1257 هـ / 1841م، ولهذا فمن المُرجح أنْ يكون سفر الشيخ قُبيل هذه السنة.

إذا كان تاريخ سفر الشيخ الطنطاوي قد حيّر جمهور المؤرخين، فإنّ تاريخ وفاته كذلك قد حيرهم؛ لعدم معرفتهم تاريخًا لوفاته بشكلٍ مُحدد، فقد ذكرالأب لويس شيخو اليسوعي أنه تُوفي عام 1881م، وذكر كليمنت هيوار صاحب كتاب "تاريخ الأدب العربي" أنه تُوفي عام 1871م، وذكر أمين فكري باشا رواية عن والده عبدالله فكري باشا عن مقابلته للمستشرق الروسي يوسف كوتوال (جوتولد) تُوفي 1897م، وسأله عن الشيخ الطنطاوي فأخبره كوتوال أنّ "الشيخ محمد كان بالمدرسة الكبرى، وبديوان الخارجية في بطرسبورج مُعظمًّا غاية التعظيم، مُحترمًا إلى النهاية مُرتبًا له معاش عظيم، وكان له ولد وزوجة ، وأنه مات في 1862م – على ما يتذكر"، وذكر المستشرق الروسي المعاصر أغناطيوس كرتشكوفسكي أنّ الشيخ الطنطاوي قد تُوفي في 29 أكتوبر عام 1861م.

وقد اشتهر الشيخ عند المستشرقين بدراساته في اللغة والنحو، ومن مؤلفاته مخطوطة "حاشية على شرح الشيخ خالد على متن الأزهرية في علم النحو"، "حاشية على متن الزنجاني في الصرف"، حاشية على كتاب الكافي في علميّ العروض والقوافي، ومنها نسخة خطية في مكتبة بتروغراد، وأخرى في مكتبة "البلدية بالإسكندرية".

كانت حياة الشيخ في الروسيا جهادًا في سبيل العلم، وبعد بضع سنوات فيها وتحديدًا عام 1847م دُعي للتدريس في كلية بطرسبورج، وكان هو الأستاذ الأول لمادة اللغة العربية، وكان المستشرق الروسي نفروتسكي ليكون مساعدًا له.

تتلمذ على يدي الشيخ مجموعة من المستشرقين الذين درسوا في مدينة بطرسبورج الجامعية، والذين أسهموا في الأدب العربي بنصيب كبير، من هؤلاء المستشرق الفنلندي الأصل ڨالن G. Wallin، الذي كان من رواد الكتابة عن الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر، حينما زار مصر وسوريا تحت اسم "عبد الولي"، ولقد دارت بينه وبين الشيخ عياد رسائل جمعها ڨالن وقام بنشرها، كما هناك مجموعة أخرى من رسائل الشيخ في مكتبة جامعة هلسنكي.

بينما أثرت باريس في الشيخ رفاعة الطهطاوي فكتب عنها "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وكذلك الحال مع أحمد فارس الشدياق الذي، أثّرت فيه بجانب باريس لندن فكتب فيهما كتابه "كشف المُخبا عن فنون أوروبا"، وهما من كتب الرحلات في القرن التاسع عشر، لكن العكس حدث مع الشيخ الطنطاوي فلم يترك كتابًا عن بطرسبورج وآثارها، لكنه ترك رسالة إلى زميله في الأزهر الشيخ رفاعة الطهطاوي يذكر له فيها شغفه "بكيفية معيشة الأوروبيين وانبساطهم، وحُسن ترتيبهم وإدارتهم، وتربيتهم، خصوصًا ريفهم وبيوته التي تحيطها البساتين، والأنهار".

ولقد ظفرت مكتبة بتروغراد بمخطوطات كثيرة للشيخ، بعضها من تأليفه، وبعضها الآخر من نسخ يده، كما ظفر ترابها بجسده الراقد هناك

اترك تعليق