- الجديد في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الجمعة 28-11-2025

- ملتقى أفلام المحاولة يختتم فاعلياته في دورته السابعة بقصر السينما

- محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي يتفقدان الموقع المقترح

- وزير الرياضة يلتقي مجموعة من المتخصصين في التسويق الرياضي للاعبين

- محافظ المنيا: السوق الحضري بالحبشي يطوي صفحة العشوائية

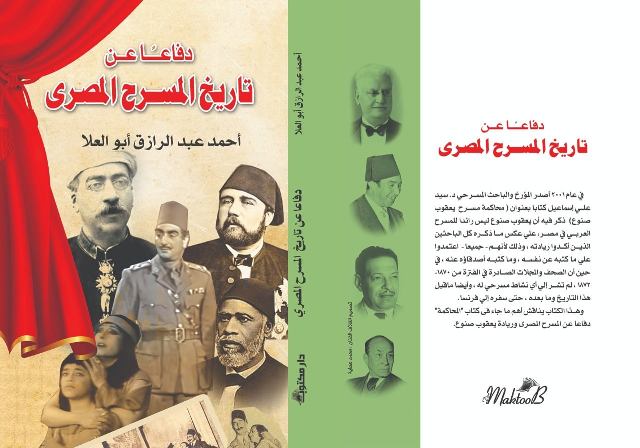

(دفاعاَ عن تاريخ المسرح المصري).. كتاب جديد للناقد : أحمد عبدالرازق أبو العلا

رؤية: هدي عبد الغني

(دفاعاَ عن تاريخ المسرح المصري) هو أحدث الكتب الصادرة عن دار مكتوب للنشر للكاتب والناقد الأدبي و المسرحي : أحمد عبدالرازق أبو العلا.

يُناقِش الكتاب تاريخ المسرح المصري بدايةً مِن الإرهاصات الأولى للمسرح الشعبي و مروراً بمسرح يعقوب صَنّوع, بالإضافة إلى محاولات بعض الكُتاب لتطوير المسرح الشعبي و الاستفادة مِن التراث الشعبي.

ويركز الكاتب على قضية ريادة المسرح العربي في مصر و التي إتفق الكثير مِن الباحثين و الكتاب على أحقية يعقوب صنوع لهذه الريادة عام 1870م و اختلف معهم د/ سيد علي إسماعيل والذي أصدر كِتاباً يحمل عنوان (مُحاكمة مسرح يعقوب صنوع) ونفى فيها ريادة صنوع و هاجم كُل مَن أقر بريادته و مِن هُنا بدأ الناقد أحمد عبدالرازِق أبوالعِلا في عرض القضية و أسباب المحاكمة ، والتي لخصها في عشر نقاط توضِح أسباب رفض الريادة مِن وجهة نظر د/ سيد علي إسماعيل, وهي : عدم إشارة الصحف والمجلات فى ذلك الوقت إلى نشاط يعقوب المسرحي أو حتى الصحفي ، بالإضافة إلى إشارة الصحف حينذاك إلى سليم النقاش باعتباره الرائد مِن وجهة نظرهم ، وأن مسرحيات صنوع غير موثقة . في حين أن الباحثين اعتمدوا على مذكرات صنوع و مذكرات أصدقاؤه في إسناد الريادة لهُ. بالإضافة إلي زعمه بأن يعقوب صنوع ليس مصرياً وأن اسمه جيمس صنوا الإيطالي الماسوني الصهيوني, ولهذا سخر مِن كُل مَن قال بريادته!!

وناقش مؤلف الكتاب تلك النقاط ، مُتَبِعاً المنهج الإستقصائي في البحث ، ومُستخدِماً الشك المنهجي في مواجهة الشك المذهبي ، الذي يعتمد على تقييم الدليل والرأي في ضوء السياق التاريخي الذي ارتبطت به هذه القضية ، مُنتهياً برفض أسباب المُحاكمة ، وِفقاً للدلائل التي توصل إليها بعد البحث في 48 مَرجِع لكُتاب و مؤرخين عرب و أجانب و مستشرقين, بالإضافة إلى 18 مقال مِن صُحُف أجنبية وعربية في هذا الصدد.

وبرر الناقد : أحمد عبدالرازق أبو العِلا أسباب رفض المُحاكمة ، برفضه منهج الشك المذهبي الذي تبناه صاحب المحاكمة ، موضِحاً أن هذا المنهج لا يصلُح في البحث العلمي الموضوعي للوصول إلى اليقين, وأوضح بالدليل العلمي ، و الوثائق التاريخية ، ودراسة السياق التاريخي لهذه الفترة ، أن صنوع له نشاط بارز في مجال المسرح الشعبي ، والصحافة مما يعني صِدق ما جاء في مذكرات يعقوبصنوع، ومما دفع الخديوي إسماعيل – الذي اضطهده بعد ذلك بسبب مواقفه السياسية – إلى إطلاق لقب موليير مصر عليه.

كما أوضح مؤلف الكتاب ، موقف النُخبة مِن مسرح صنوع الذي كان مُلتحِماً بالشعب و ينطق بلسان حاله باللغة العامية التي أنكرها واستخف بها النُخبة المثقفة آنذاك و رفضوا باستعلاء مسرحه ،بسبب انحيازه للطبقة الشعبية الفقيرة ، واستخدام لغتهم للتعبير عنهم، فآثروا تشجيع المسرح الأوروبي وجمهوره مِن طبقة الأغنياء ، و الحُكام ، و النُخبة المُثقفة ، والذي يَبعُد تماماً عن التراث الشعبي. وألقى الضوء على موقِف (علي مُبارَك ) مِن صنوع ، و أثبت بالدليل صِدقُه فيما يتعلق بعمله بمدرسة المُهندِسخانة وطرده مِنها على يد علي مُبارك, ومِن خِلال التتبُع و الدراسة واستقراء السياق السياسي والفني لهذه الفترة ، استطاع مؤلف كتاب ( دفاعا عن تاريخ المسرح المصري) الوصول إلى أسباب غلق مسرح صنوع مُستخدِماً نظرية الاحتمالات ،وهي نفسها النظرية التي استخدمها صاحب كتاب المحاكمة ، ومن هذه الأسباب : اغتيال الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن برصاصة مِن أحد الزنوج أثناء تواجده في أحد مسارح واشنطن, والمؤامرة التي دُبِرًت لاغتيال الخديوِ- نفسه - في أحد المسارح ولكنها فشلت، بالإضافة إلى موقف (درانِيت بِك) مدير المسارح الأجنبية مِن المسرح الوطني، كما أشار إلى موقف الشرطيان الحارسان للقاعة أثناء عرض رواية (ليلى) عِند مشاهدة منظر لطاغية يقتُل أولاد سيد القبيلة الأربعة.

ورداً على جنسية يعقوب التي شكك فيها ، صاحب كتاب محاكمة مسرح يعقوب صنوع ، استناداً إلى ذكر اسمه جيمس صنوا، وأن هذا يثبت أنه انجليزي وليس مصرياً، أوضح الناقد : أحمد عبد الرازق أبو العلا أن (جيمس) هو يعقوب بالصيغة الانجليزية، وأن اسم صنوع - على وزن خروع - هو النُطق الصحيح للاسم وبالتالي يصبح جيمس صنوع هو يعقوب صنوع .

وفي ضوء ما سبق، استخلص الناقد : أحمد عبدالرازق أبو العلا نتائج البحث والدراسة في أنَّ يعقوب هو الرائد الحقيقي للمسرح العربي في مصر ، رغم تجاهل النخبة المثقفة لتلك الريادة ، مما يعني مسؤوليتهم عن اختفاء صنوع مِن الحضارة العربية الإسلامية والاستعلاء على المظاهر المسرحية الشعبية مما تسبب في وقف تطور الظاهرة المسرحية في تاريخنا ، وخيانة النُخبة المثقفة المعاصرة التي تتمسك بظواهر القضايا وشكلها، متجاهلةً مضمونها ومعناها ، وأن يعقوب صنوع أثر في تطوير الفن التمثيلي المتمثل في الأشكال الارتجالية الشعبية ومحاولاته في الجمع بين مفهومي الفن التمثيلي و المسرحي لتحقيق التوازن الذي لم يكن موجوداً قبله.

وتناول الباحث في الجزء الثاني مِن الكتاب مقارنة بين نسختي النص الذي كتبه صنوع (موليير مصر وما يقاسيه) ، النُسخة التي عُرِضَت على مسرحه عام 1872م والتي كتبها صنوع باللغة العامية و بلغة الحوار العادي على غِرار عروض (الفودفيل) الذي شاهده في إيطاليا، والنسخة الثانية التي كتبها عام 1912م سجعاً والتي اعتبرها بعض النقاد لغة تمهيدية للكتابة المسرحية. وأوضح الكاتب أن النسختين توضحان روح ابن البلد في شخصية صنوع ، والتي ظهرت في استخدامه للأمثال الشعبية ، والألفاظ شديدة الخصوصية للمصريين، كما تؤكد على حرصه على جمهوره ، واستعانته بتقنية المسرح ومحاولة تطويره، وتوضح أن صنوع لم يكن يسعى لتحقيق طموحات أدبية او تبني مزاعم أخلاقية في مسرحه، ولذلك تمسك باللغة الدارجة ، ولم يقدم مسرحيات مترجمة،برغم علمه بكراهية النُخبة لهذه اللغة وانحيازهم للمسرح الأوروبي.

وفي الجزء الثالث مِن الكتاب تناول الكاتب الإرهاصات الأولى للمسرح الشعبي ، موضحا أنه أُطلِقَ عليها إرهاصات، لأنها كانت نشاطاً غير مكتمل ، وكانت مجرد عناصر و مصادر درامية يُمكِن تطويرها لتصبح مسرحاً ، ولكنها لم تجد من يتحمس لها ليطورها ويرتقي بها، باستثناء(صنوع) الذي استلهم كثيراً منها وهضمه بشكلٍ جيد، وأرجَع ذلك إلى إهمال النُخبة لهذه الارهاصات ، التي احتضنها الشعب وحماها حتى استلهم مِنها بعض كُتاب المسرح الحديث بعض الظواهر و الصيغ القديمة المتوارثة، وتحدث الكاتب عن ضرورة فهم الدور الفني و الثقافي الحقيقي ، الذي سيفرض استمرار الوجود المُعبِّر عن وجدان الناس مِن خلال المسرح الذي يعتبر أداة لتأصيل الهُوية ، والدفاع عنها حتى لا تفرض علينا العولمة السير في ركابها وبشروطها التي تسعى لطمس الهويات الخاصة بنا.

كما استدعى الكاتب بعض الأشكال الشعبية القديمة التي اعتبرها إرهاصاً للمسرح الشعبي المعاصر ، الذي تحددت سماته و خصائصه على أيدي عدد مِن كُتابه الذين اعتمدوا على فكرة الاستلهام بعيداً عن النظرة المتعالية الرافضة له ، مِثل الكاتب محمد أبو العلا السلاموني والذي استعان بنصوص ابن دانيال وباباته ، حين وظفها، مستفيدا مِنها في مسرحه، وتناول الكاتب بابة (غريب وعجيب) التي عبرت بصدق عن الواقع، وتُعَد بانوراما كاملة تُجسد صورة المجتمع المصري بكل أبعاده خاصةً الاجتماعية.

كما أشار إلى كيفية توظيف فكرة التحبيظ التي مارسها المحبظون في إبداعهم في مسرحية (مآذن المحروسة) للكاتب محمد أبو العِلا السلاموني، وعرض مقتطفات مِن مسرحية (الضُرتين) ليعقوب صنوع والتي عرضها أمام الخديو إسماعيل ، الذي احتج عليها ورفضها ، حينَ استمع إلى الفقرة التي تُدين تصرف المُتزوج مِن امرأتين.

واختتم الكاتب دراسته مؤكداً على أنه قد أصبح لدينا الآن مسرحاً شعبياً له خصائصه وسماته التي تُميزه عن غيره مِن أنواع المسرح.

ولقد جاءت دراسات كتاب ( دفاعا عن تاريخ المسرح المصري) لتؤكد علي ريادة مصر للفن المسرحي عربيا ، وعرض مؤلفه وجهة نظره برؤية واضحة ، ومنهجية ، أثبت بهما ، وبما لا يدع مجالاً للشك ريادة صنوع للمسرح المصري .

ولم تقتصر الدراسة على إثبات ريادة صنوع للمسرح المصري فحسب، ولكِنها كانت بمثابة دكتوراه في تاريخ المسرح الشعبي في مصر ، الذي لم يلقَ اهتماماً مِن النُخبة المثقفة التي آثرت إهماله ، والاستعلاء عليهِ ، وتحقيره ، والسخرية مِن جمهوره ، لمجرد أنه يُعبر عن المُجتمَع الذي كان ضحية النخبة التي آثرت التمسُّك بالنموذج الأوروبي ، وتقليده بدلاً مِن احتضان المسرح الشعبي المؤثر في المجتمع ، ومحاولة تغيير العادات السيئة التي احتقرها واستحقرها النُخبة ، وفضلوا إسقاط هذه الفترة مِن تاريخ المسرح الشعبي ، بدلاً مِن الاعتراف بضعفهم ، وعجزهم في التأثير في المجتمع ،مما جعل الشعب هو الذي يتولى حماية موروثه الشعبي ، والدفاع عنه .

اترك تعليق